執筆・監修:尾形社会保険労務士・FP事務所

退職時に一番悩むのは、健康保険を任意継続・国民健康保険どっちにするか?かもしれません。保険料の安さで決める。という方が多いと思いますが、「その保険料自体どっちが安いのかよくわからない。」という方もいるはずです。

そこで今回は、「退職後の任意継続、国民健康保険の保険料を一番簡単&確実に把握する方法」2024年最新版をご紹介します。任意継続か国保で迷われている方は是非参考にしてみてください。

目次

おととし(2022年1月)の法改正で変わったこと

おととし(2022年1月施行)の健康保険法改正で、任意継続被保険者制度は本人の希望により資格喪失できるようになりました。つまり、辞めたいときに自分から辞められるようになりました。

改正前の任意継続は「原則2年間は資格喪失が出来ず、保険料も原則2年間変わらない。」という制度だったので、任意継続か国民健康保険を選ぶ際、2年分の保険料を試算し比較する必要がありました。ただ、先の状況は分からない部分も多く、この任意継続2年間の縛りのせいで比較しずらい状況でした。

昨年の改正により、例えば、退職後最初の1年間は任意継続。2年目から国保の保険料が安くなるので国保に切替。といった選択が出来るようになりました。会社を辞めた後に低収入の状態が続くと2年目の国民健康保険料は断然安くなります。その安くなるタイミングで任意継続から国保に切り替えられるのはとても大きいと思います。

この改正を踏まえ、今後の任意継続と国保の保険料比較は、シンプルに直近の保険料で比較すればOKです。

では次の章から、それぞれの保険料を正確に把握する方法をご紹介します。

任意継続・国保それぞれの保険料を正確に把握するコツ

結論から言うと以下がおすすめです。

- 国民健康保険 → 役所の国民健康保険窓口で試算してもらう

- 任意継続 → 自分で調べる(任意継続保険料は簡単に調べることが出来ます)

国民健康保険料は、問い合わせて、正確な保険料を試算してもらいましょう!それが一番簡単&確実です。

国民健康保険料の試算を自分でするのは、おススメできません。なぜなら国保は、お住まいの自治体によって保険料率も違いますし、扶養家族がいるか・いないかなど個人の状況によっても計算方法がとても複雑になるからです。計算を間違えてしまっては本末転倒ですからね。

任意継続保険料は簡単に確認できます。後ほど解説しますね。

国民健康保険料の試算

国民健康保険の問い合わせ先は、お住まいの市区町村役場:国民健康保険窓口です。個人情報保護のからみで最近は電話で教えてもらうことは出来ませんが、直接行けば正確な保険料を試算してくれます。運転免許証などの身分証を持って尋ねてみましょう。

ちなみに、目安の保険料はこちらのサイトで計算できます。簡単におおよその保険料がわかるので便利です。⇒国民健康保険計算機

「国民健康保険の減免制度は利用できないか?」チェック

会社都合(リストラ・倒産など)や、正当な理由がある自己都合で会社を退職した場合、国民健康保険の減免制度を利用できる可能性があります。減免条件等については、下記記事でチェックしてみて下さい。もし減免制度が使える場合は、減免が適用されたときの保険料を試算してもらい、その保険料と任意継続と比較するようにしましょう。

任意継続保険料の試算

中小企業にお勤めの方

中小企業にお勤めで、健康保険が協会けんぽの方は、こちらで簡単に試算できるのでご活用下さい。

但し、退職時の標準報酬月額がわからない場合は、自分住んでいる都道府県の全国健康保険協会支部に電話確認しましょう。

↓ ↓ ↓

全国健康保険協会支部お問い合わせ先

※午前中は混んでいることが多いので午後がおすすめです。

本人が電話して健康保険証の記号番号を伝えれば、電話で保険料も教えていただけますよ。(令和5年2月28日確認済。)

大企業にお勤めの方・公務員の方

大企業にお勤めの方や公務員の方などで「健康保険組合」に加入している場合は、自分が加入している「健康保険組合」に電話で保険料を確認してみましょう。

問い合わせ先は、お勤め先の健康保険組合、共済組合になりますのでお勤め先にてご確認下さい。

自分の加入している健康保険がわからない場合

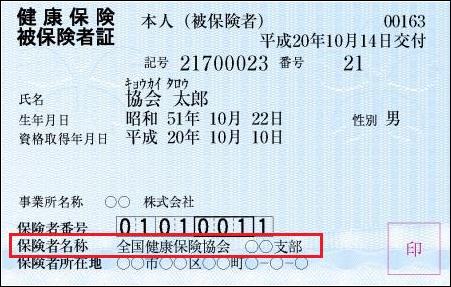

保険証の下記赤枠部分に発行元が記載されています。発行元の名前で検索し連絡先を探し、そちらで試算してもらいましょう。

おわりに

お疲れ様でした、以上が 「退職後の任意継続、国民健康保険の保険料を正確に把握する方法」となります。

任意継続・国民健康保険の手続き期間は以下のとおりです。

| 任意継続 | 退職の翌日から20日以内 |

|---|---|

| 国民健康保険 | 退職の翌日から14日以内 |

特に「任意継続」を選ぶ場合は、退職日の翌日から20日を超えてしまうと原則加入できないので気を付けて下さい。

会社を退職時に必要な手続きをこちらの記事にまとめました。各種減免制度をうまく活用することで、退職後の税金、社会保険料を安く抑えることが出来ます。

↓ ↓ ↓

【1級FP監修】退職後の手続きと減免制度の活用:健康保険・年金・税金編

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。